До 1945 года нынешняя Калининградская область была северной частью германской провинции Восточная Пруссия с центром в городе Кёнигсберг. Этот регион имел исключительно немецкое население и многовековую историю как часть Прусского и затем Германского государства. После окончания Второй мировой войны судьба Восточной Пруссии стала предметом переговоров союзников — СССР, США и Великобритании.

Ключевым документом стало Потсдамское соглашение, подписанное 2 августа 1945 года. Согласно ему северная часть Восточной Пруссии, включая Кёнигсберг, временно передавалась под управление Советского Союза до окончательного мирного договора. Южная часть отходила Польше. В последующие годы это «временное» управление было фактически закреплено за СССР, и вопрос так и не был пересмотрен отдельным мирным договором с Германией, что по сути стало международным признанием советского контроля.

Официальное включение в состав СССР Калинградской области (Кенигсберга)

Советское руководство решило окончательно закрепить регион за собой, и 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР образовал Калининградскую область, включив её в состав РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики).

Выбор в пользу РСФСР объяснялся стратегическими соображениями: регион рассматривался как будущая военная база на Балтике и прямое продолжение российской территории через коридор с Литвой, уже входившей в СССР. Если бы область передали Литовской ССР, выход к морю и контроль над важнейшей военно-морской базой могли бы стать предметом внутрисоюзных споров. Москва предпочла сохранить прямое управление через «старшую» республику — Россию.

Судьба немецкого населения Калинградской области и Кенигсберга

На момент окончания войны в северной части Восточной Пруссии проживало около 900 тысяч немцев. После установления советского контроля началась масштабная депортация. Сначала многие бежали вглубь Германии от наступающей Красной армии, позже, в 1947–1948 годах, оставшихся жителей насильственно выселяли в советскую оккупационную зону Германии и в другие районы будущей ФРГ. По разным оценкам, регион покинуло свыше 90 % коренного населения.

Местные немцы столкнулись с тяжёлыми условиями: разрушенные города, голод, эпидемии и запрет на возвращение после депортации. Практически весь довоенный Кёнигсберг к началу 1950-х годов был полностью очищен от немецкого населения, что позволило Москве начать политику полной советизации территории.

Заселение и новые жители Калининградской облести

После депортации немцев советское руководство организовало плановое заселение области. Переселенцев набирали по всей стране:

- из центральных областей РСФСР (Смоленская, Брянская, Ярославская, Воронежская),

- из Белорусской ССР,

- из Украины, особенно из северных и центральных регионов,

- из Ленинградской и Псковской областей.

Многие приезжали добровольно в поисках работы и жилья: регион нуждался в восстановлении, предлагались льготы, обеспечивались квартиры в оставленных немецких домах. Благодаря этому Калининградская область за несколько лет получила новый, полностью советский облик, а её население стало этнически смешанным, но с преобладанием русских и белорусов.

Почему город назвали именно Калининградом

4 июля 1946 года Кёнигсберг был официально переименован в Калининград в честь Михаила Ивановича Калинина — одного из старейших большевиков, председателя Президиума Верховного Совета СССР (фактически главы государства в формальном смысле).

Калинин умер в том же году, и советская власть использовала переименование как символ окончательной победы над Германией и утверждения новой власти на территории бывшей Восточной Пруссии.

Отношение Польши и других стран к Калининграду, бывшему Кенигсбергу

После войны Польша получила южную часть Восточной Пруссии (район Эльблонга и Ольштына), а северная часть отошла СССР. Варшава, будучи зависимой от Москвы и входя в социалистический блок, не имела возможности претендовать на Кёнигсберг. Польское руководство формально поддержало Потсдамские решения и даже приветствовало советский контроль, видя в этом гарантию против возможного возрождения немецкого реваншизма.

Литва, хотя и входила в состав СССР, также не могла предъявлять прав на город. Советское руководство решило, что стратегический военный регион должен быть под прямым управлением Москвы, а не республиканских властей.

Иногда в современных дискуссиях упоминаются «культурные» притязания Чехии, связанные с тем, что первые правители Пруссии имели династические связи с Богемией. Однако это скорее исторические реминисценции, чем реальные политические претензии: Чехословакия после войны никаких официальных требований к Кёнигсбергу не выдвигала. Современные чешские высказывания в СМИ о «европейской принадлежности Калининграда» носят провокационный или публицистический характер и не имеют юридической силы.

Стратегическое значение и современность Калининградской области

Присоединение Кёнигсберга к СССР имело прежде всего военно-стратегический смысл. Регион обеспечивал контроль над Балтийским морем, создавал удобную базу для Балтийского флота и служил форпостом на границе с НАТО после образования военного блока в 1949 году. Именно поэтому Москва так настойчиво добивалась международного признания своих прав на этот кусок бывшей Германии.

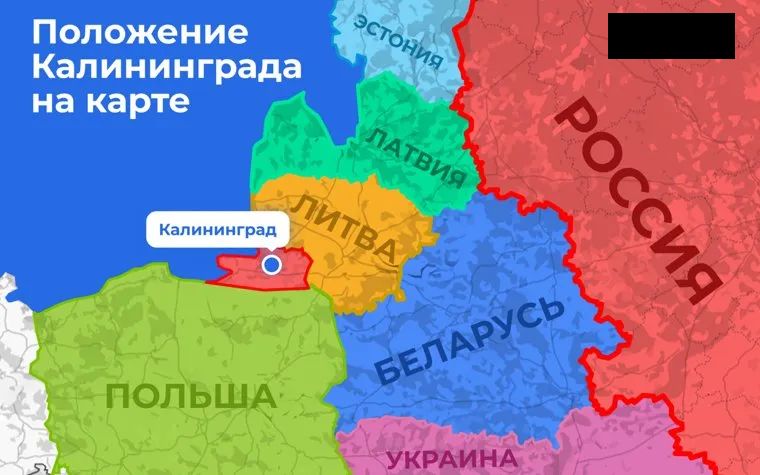

Сегодня Калининградская область остаётся эксклавом России, отделённым от основной территории и окружённым странами Европейского союза. Это делает регион важным элементом российской геополитики и напоминанием о послевоенных договорённостях, которые продолжают влиять на карту Европы.

Калининград стал российским благодаря решениям Потсдамской конференции 1945 года и последующим действиям СССР по фактической аннексии северной части Восточной Пруссии. Немецкое население было депортировано, а территория заселена жителями различных регионов Советского Союза. Выбор в пользу РСФСР, а не Литвы, объяснялся стратегией Москвы держать важный военный плацдарм под прямым управлением. Переименование Кёнигсберга в Калининград стало символом новой эпохи, а сам регион — одной из самых показательных страниц послевоенного передела Европы.

Юридическое закрепление утраты Германией северной части Восточной Пруссии прошло в несколько этапов, и в итоге ФРГ действительно признала нынешний статус Калининградской области за СССР (а затем – за Российской Федерацией) в рамках действовавшего Хельсинкского акта (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1975 год) .

Ниже – ключевые этапы этого процесса:

Потсдамское соглашение (2 августа 1945 года)

- На Потсдамской конференции СССР, США и Великобритания договорились, что северная часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом «временно» передается под управление СССР до заключения окончательного мирного договора с Германией.

- Это было промежуточное решение: Германия капитулировала без мирного договора, и союзники оставили формулировку «до окончательного урегулирования».

Парижский мирный договор 1947 года

- Мирный договор с Германией после Второй мировой войны так и не был подписан, поэтому вопрос оставался «замороженным».

- Однако уже в конце 1940-х годов СССР фактически управлял областью как своей территорией, создал Калининградскую область РСФСР (1946 г.) и выселил немецкое население.

Московский договор СССР – ФРГ (12 августа 1970 года)

- Первый серьёзный шаг к признанию послевоенных границ.

- Федеративная Республика Германия (Западная Германия) и СССР договорились уважать существующие границы в Европе, вытекающие из Второй мировой войны, и отказались от территориальных претензий друг к другу.

- Хотя название «Калининград» прямо не упоминалось, договор означал фактическое признание послевоенных реалий, включая принадлежность Кёнигсберга СССР.

Варшавский договор ФРГ – Польша (1970 год)

- Одновременно ФРГ признала и границу по Одеру – Нейсе, отказавшись от претензий на польские территории бывшей Восточной Пруссии и Силезии.

- Это косвенно подтверждало и отказ от претензий к северной части Восточной Пруссии, отошедшей СССР.

Хельсинкский акт (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1975 год)

- Подписан большинством европейских стран, включая ФРГ и СССР.

- Утверждал неприкосновенность послевоенных границ в Европе, закрепляя статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны.

Договор «Два плюс четыре» (1990 год)

- Подписан СССР, США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР перед объединением Германии.

- Германия окончательно подтвердила отказ от любых территориальных претензий к странам-соседям и закрепила послевоенные границы.

- После этого договора объединённая Германия официально утратила любые правовые основания на бывший Кёнигсберг.

Хотя формального отдельного «договора о Калининграде» не существовало, комплекс международных соглашений – Московский договор 1970 года, Хельсинкский акт 1975 года и особенно Договор «Два плюс четыре» 1990 года – юридически закрепили принадлежность Калининградской области Советскому Союзу, а после его распада – Российской Федерации.

Таким образом, Германия де-юре признала утрату Кёнигсберга, и вопрос о его статусе в международном праве считается закрытым.

Однако, как известно, нарушив агрессией и аннексией Хельсинский акт и фактично разорвав его в клочья, Москва поставила легитимность Калинградской области в составе РФ под сомнение.

Политические последствия аннексии части территории Украины по отношению к статусу Калининградской области в составе РФ

1. Нарушение принципов – да, но автоматической утраты прав нет

Хельсинкский акт и последующие соглашения (Московский договор 1970 года, Договор «Два плюс четыре» 1990 года) закрепили нынешние границы и отказ Германии от претензий на Калининград.

- Эти договоры остаются действующими в международном праве и не предусматривают механизма «автоматической отмены» в случае нарушения одной из сторон.

- Даже если одна сторона грубо нарушает принципы (как сделала Россия), это не возвращает Германии или другой стране юридического права на бывший Кёнигсберг.

- Международное право не работает как двусторонний «контракт», который можно «расторгнуть» односторонним нарушением.

2. Политические последствия – рост дискуссий

Хотя формально статус Калининградской области остаётся закреплённым за Россией, агрессия против Украины действительно создала политический эффект:

- В Европе и Германии усилились дискуссии о том, что Москва сама разрушила послевоенный порядок, который служил основой признания границ, в том числе и её собственных.

- В публичном пространстве (СМИ, экспертные круги) звучат заявления, что «Россия сама аннулировала Хельсинки», а значит, вопрос Калининграда «теоретически открыт».

- Появились предложения о «международном контроле» или «европеизации» региона, хотя это остаётся политической риторикой без юридического механизма.

3. Реальный международно-правовой статус

- Германия официально не заявляет территориальных претензий к Калининградской области и подчёркивает приверженность действующим договорам.

- Любая попытка пересмотра границ требует либо новой войны (что противоречит самому духу международного права), либо добровольных переговоров – чего нет и не ожидается.

- Поэтому легитимность российского контроля над Калининградом формально сохраняется, но политическая моральная опора этого контроля – принцип нерушимости границ – серьёзно подорвана самой Россией.

Да, действия Москвы против Украины разрушили доверие к Хельсинкскому акту и подорвали послевоенную систему безопасности, благодаря которой сама Россия обладала международно признанным правом на Калининград.

Но юридически статус области остаётся неизменным: договоры о признании её принадлежности России продолжают действовать, а международное право не предусматривает автоматического «отката» границ из-за нарушения другой нормы. Политическая же дискуссия вокруг региона, напротив, усилилась и может в будущем стать предметом более громких международных дебатов.